Suche

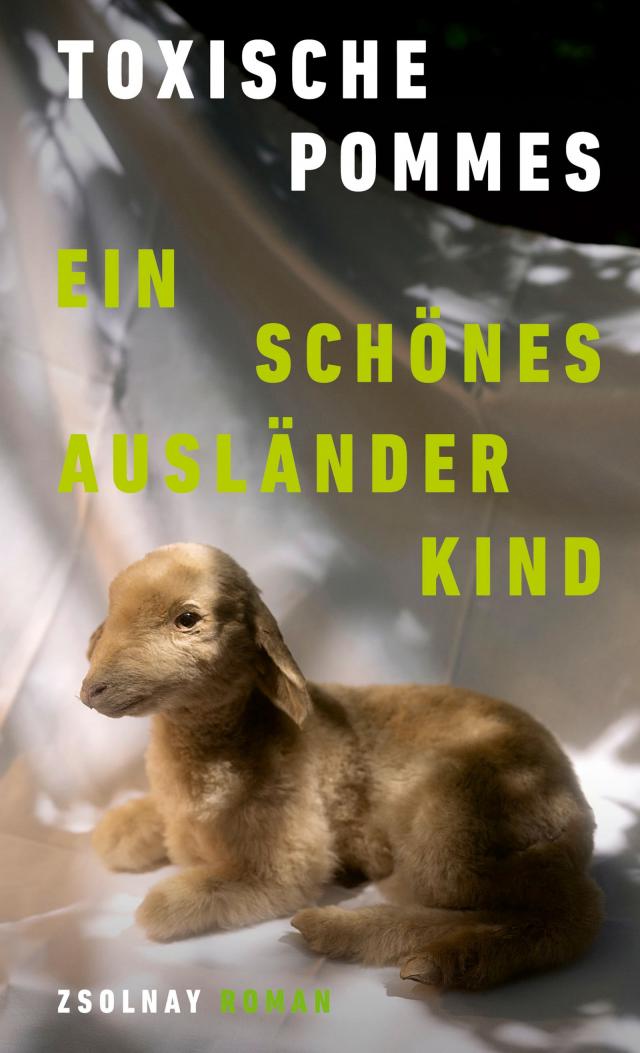

Ein schönes Ausländerkind

Roman | Toxische Pommes

E-Book (EPUB)

2024 Paul Zsolnay Verlag

Auflage: 1. Auflage

232 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-552-07410-1

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich

- Als Allgemeine Handelsware erhältlich

»Was hat uns das neue Leben gekostet? Meinen Vater seine Stimme, meine Mutter ihre Lebendigkeit. Und mich?«

Vor dem Krieg in Jugoslawien flüchtet die Familie in ein Einwanderungsland, das keines sein möchte. Dieses Buch erzählt von der Beziehung zwischen einer Tochter, deren einziger Lebenssinn darin besteht, die perfekte Migrantin zu werden, und ihrem Vater, der sich bei dem Versuch, ihr das zu ermöglichen, selbst verliert.

Erstmals gibt es die großartig lakonische Toxische Pommes in Romanform. Seit der Corona-Pandemie ist sie in den sozialen Medien mit satirischen Kurzvideos über die schönen und hässlichen Seiten der Gesellschaft erfolgreich, und seit kurzem steht sie mit ihrem Kabarettprogramm auch auf den analogen Bühnen.

Toxische Pommes heißt im wahren Leben Irina und arbeitet als Juristin in Wien. Sie hat Hunderttausende Follower auf TikTok und Instagram und spielt ihr Kabarettprogramm 'Ketchup, Mayo & Ajvar - Die sieben Todsünden des Ausländers' vor ausverkauften Häusern in Österreich und Deutschland.

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

An einem schwülen Freitagnachmittag beschloss ich, unter meinem Schreibtisch ein Bett zu bauen. Mein Chef war in einer Besprechung, und die Kollegin, mit der ich das Büro teilte, hatte sich den Tag frei genommen. Ich war müder als sonst - vermutlich lag das an dem Burger, den ich in der Mittagspause verschlungen hatte (freitags war in der Kantine Burgertag). Während ich versuchte, so weit wie möglich in das verpixelte Foto zu zoomen, um herauszufinden, ob die inserierte Prada-Tasche auf willhaben.at auch wirklich echt war, nickte ich fast ein.

Das fettige Rindfleisch in meinem Magen ließ mich an keinen vernünftigen Grund denken, warum ich den Raum unter meinem Bürotisch nicht endlich für etwas Sinnvolles nutzen sollte. Ich fing daher an, zwischen Staubkugeln und Computerkabeln auf dem Parkettboden einen Kopfpolster aus gelben Kodizes*1 und Papierzetteln zu bauen. Davon stapelten sich in meinem Zimmer mehr als genug - um den Anschein der Vollbeschäftigung zu vermitteln, druckte ich in regelmäßigen Abständen willkürlich ausgewählte Dokumente aus, die ich dann nie wieder anschaute. Ich glitt von meinem Bürosessel und kauerte mich unter den Tisch in mein improvisiertes Bett.

Ich musste etwas an meinem Leben ändern.

Ich war Vertragsbedienstete in einer Behörde, die offenbar wichtig genug war, um in einem schönen Altbaugebäude in der Wiener Innenstadt untergebracht zu sein. Man betrat das Foyer durch ein großes hellblaues Eisentor, das zwei imposante griechische Säulen flankierten. Dort wurde man von einem lebensmüden Portier empfangen, den man mit einem selbstbewussten »Mahlzeit« (idealerweise im Wiener Dialekt ausgesprochen) davon abhalten konnte, lästige Fragen zu stellen. Ich war mir sicher, dass man es mit diesem Losungswort sogar bis ins Büro des österreichischen Bundespräsidenten schaffen konnte.

Das Foyer führte in ein marmornes Stiegenhaus, in dessen Mitte sich ein hölzerner Lift befand, der mehr an einen mittelalterlichen Folterkäfig als an einen Fahrstuhl erinnerte. Er hatte beide Weltkriege überlebt und blieb mehrmals am Tag stecken, was jedoch keinen der tüchtigen Beamten davon abhielt, ihn für jeden Amtsweg zu nutzen, der ein Stockwerk überstieg. Vom Erdgeschoss kam man zuerst in den ersten Halbstock, dann in den zweiten Halbstock, dann ins Zwischengeschoss, dann ins Mezzanin, bis man endlich im ersten Stock landete, wo sich mein Büro befand.

Was man im Foyer an Kosten nicht gescheut hatte, wurde bei den Zimmern der Beamten wieder eingespart. In der Mitte des kahlen Raumes befanden sich zwei Bürotische, die so positioniert waren, dass man einander gegenübersaß, während man acht Stunden am Tag um die Wette daran arbeitete, sein Leben wegzuschmeißen. Die Wände zierten lediglich ein paar leere senfgelbe Pinnwände und eine Uhr, die 47 Minuten vorging und so weit oben aufgehängt war, dass man eine Leiter gebraucht hätte, um sie richtig einzustellen. Die gab es jedoch nur beim technischen Dienst, den man wiederum nur im Wege eines Anforderungsscheins rufen konnte, der zuerst wochen- und monatelang durch mehrere Hierarchien gehen musste, um letztendlich bewilligt zu werden. Darauf hatte natürlich niemand Lust, und so ließ ich mich lieber jeden Tag von der Wanduhr enttäuschen, die mir vorgaukelte, meine Arbeitszeit wäre bereits um.

Meine Zimmerkollegin war Mitte zwanzig, hatte eine zarte Stimme und eine feine schwarze Hornbrille aus der Brillenmanufaktur, wie sie gerne betonte. Sie wirkte stets bestens gelaunt. Obwohl wir ähnliche Aufgabenbereiche hatten, war sie jeden Morgen vor mir im Büro und ging jeden Abend nach mir. Sie schien offenbar genug zu tun zu haben, um mit ihren kleinen kräftigen Fingern von früh bis spät freudig-munter in die Tastatur zu tippen, während ich mich durch jeden Tag quälte, bis ich endlich pünktlich um 17:00